|

|

|

|

|

|

Die Herren der Welt

Im Kampf gegen den Terror nimmt Präsident Bush die "Schurkenstaaten" und ihre Massenvernichtungswaffen ins Visier. Doch einen Schlag gegen Saddam Hussein wollen die Verbündeten nicht mitmachen, Europa kündigt die "uneingeschränkte Solidarität".

Das Weiße Haus an Washingtons Pennsylvania Avenue ist eigentlich ein höchst ziviler Regierungssitz. Weit weniger auftrumpfend als - beispielsweise - das Berliner Kanzleramt. Die Regierungszentrale der einzigen Supermacht der Erde ist den Herrenhäusern der Südstaaten nachempfunden, die weiße Fassade leuchtet aus dem Schatten alter Bäume hervor. Der Park darum ist zum Flanieren gedacht - nicht zum Marschieren.

AP

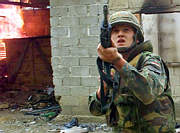

Kriegsherr Bush, amerikanische Soldaten: Beim großen Vereinfacher in die Lehre gegangen

Doch längst hat Kriegsalltag das Weiße Haus erfasst. Und die hochrangigen Mitarbeiter, die allmorgendlich in ihren Limousinen zum Treffen mit dem Chef vorfahren, die Bush-Krieger im weltweiten Kampf gegen Terrorismus und Massenvernichtungswaffen, tragen entschieden martialische Züge:

Jeder Arbeitstag beginnt für George W. Bush mit einem Briefing kurz vor acht Uhr im Oval Office. CIA-Chef George Tenet trägt dann eine halbe Stunde lang die neuesten Erkenntnisse über die Frontlage vor. Es ist ziemlich lange her, dass ein amerikanischer Geheimdienstchef derart privilegierten Zugang zum Weißen Haus besaß.

Die Wiedergeburt der CIA aus dem Geiste der Bekämpfung des "Bösen", wie Bush die Feinde Amerikas hochmoralisch zusammenfasst, ist allerdings nur ein Symptom für die dramatischen Veränderungen der amerikanischen Außenpolitik seit den Terroranschlägen vom 11. September. Agenten des Geheimdienstes dürfen jetzt wieder im übergeordneten Staatsinteresse Morde verüben. Paramilitärische Verbände der CIA hatten erheblichen Anteil am schnellen Sieg in Afghanistan - Rambo hat wieder Ausgang.

|

|

|

|

|

|

Dass solche Maßnahmen den nächsten Waffengang der USA vorbereiten, wollen die USA gar nicht mehr verheimlichen. Spätestens seit Bushs bedrohlicher Rede vom 29. Januar über die "Achse des Bösen", die der Irak, Iran und Nordkorea bildeten, wird immer deutlicher, dass ein neuer Krieg - zunächst mit Bagdad - noch in diesem Jahr bevorsteht. Amerikas Gegner wie Partner fürchten, dass sich die USA und mit ihr - mitgefangen, mitgehangen - die Verbündeten auf eine Konfrontation mit der arabischen Welt einlassen könnten, die durchaus jenen Kreuzzugscharakter trägt, den der US-Präsident in seinen Reden immer wieder beschwört.

Deshalb hat das nach dem Blitzsieg über die Taliban wiedergefundene Selbstbewusstsein der USA, das hinter den Drohungen ihres Präsidenten aufscheint, weltweit Schockwellen ausgelöst, die nicht so schnell verebben. Vorbei sind erst einmal die schönen Tage moralischer Eintracht nach den mörderischen Anschlägen in New York und Washington, vorbei das amerikanische Werben um eine große Koalition im Kampf gegen den Terrorismus. "Einseitigkeiten", beschwor der deutsche Kanzler während seiner Lateinamerika-Reise die amerikanischen Freunde, "sollten tunlichst vermieden werden."

|

|

|

|

|

|

Vor allem sieht es Donald Rumsfeld so. Er genießt das besondere Vertrauen des Präsidenten und gilt als mächtigster Verteidigungsminister seit Robert McNamara, der den Krieg in Vietnam - ewiges Trauma der Nation - führte und ihn später für seinen größten Fehler hielt.

Bushs markige Ansprache zur Lage der Nation nannte Rumsfeld eine "nahezu vollkommene Rede". Er vertritt, ganz alte Schule, schon lange den Standpunkt, dass militärische Macht den Primat haben muss und Krieg, im Zweifelsfall auch mit Atomwaffen, im 21. Jahrhundert ein selbstverständliches Mittel amerikanischer Außenpolitik bleibe.

|

|

|

|

Wie Rumsfeld ist Richard Cheney der Inbegriff des politischen Profis mit langer Überlebensdauer in Washington. Da Bush noch immer wenig Erfahrung in der Außen- und Sicherheitspolitik besitzt, ist Cheney der wohl mächtigste Vizepräsident, den die USA je hatten, eine Sonderstellung, die er in aller Diskretion, aber unübersehbar ausübt. Nur selten unterläuft ihm ein handwerklicher - und zynischer - Fehler wie etwa vorletzte Woche, als er sagte, von ihm aus könne Jassir Arafat gehängt werden.

Cheney ist ein besonders eifriger Verfechter einer imperialen Präsidentschaft, die sich über den politischen Alltagsbetrieb erhebt, um so der Sonderrolle gerecht zu werden, die das amerikanische Imperium im Zeitalter nach dem Kalten Krieg beansprucht. Aus seiner Weltsicht bietet sich im Gefolge der Terroranschläge vom 11. September die Chance zu einer Art konservativer Revolution: ungehemmte militärische Machtprojektion in den Interessensphären der Vereinigten Staaten. Dass er sich lieber auf die Macht der Waffen als die Überredungskunst der Diplomaten verlässt, bringt auch eine Rehabilitation jener nationalen Institutionen mit sich, die in Vietnam und in der Watergate-Affäre Schaden gelitten hatten.

Rumsfeld, 69, und Cheney, 61, bilden derzeit im Nationalen Sicherheitsrat eine so gut wie unüberwindbare Einheit. In richtiger Einschätzung der Machtverhältnisse hat sich die wesentlich jüngere Condoleezza Rice, 47, ziemlich rasch auf ihre Seite geschlagen.

Ihr Einfluss im Weißen Haus fußt allerdings auf eigenen Wurzeln: Die frühere Stanford-Professorin mit dem Spezialgebiet Sowjetunion verbringt, ohne eigenen familiären Anhang, viele Wochenenden mit den Bushs. Irak, Iran und Nordkorea "sind eine unübersehbare Bedrohung für uns und die gesamte zivilisierte Welt", erläutert sie die "Achse des Bösen".

Jedes Mal, wenn die Supermacht Amerika ihre Verbündeten mit Alleingängen brüskiert und ihrer offenbar unwiderstehlichen Neigung zu moralischen Kreuzzügen erliegt, fühlen Regierungschefs und Außenminister Hilfe suchend bei Colin Powell vor. Der General a. D. plädierte bisher, anders als die Zivilisten Bush, Rumsfeld und Cheney, für vorsichtigen Einsatz militärischer Mittel und für den Primat der Politik, was die Rücksichtnahme auf die Vereinten Nationen, die Europäische Union oder die Nato einschließt.

Aber ausgerechnet Powell gibt sich seit der Präsidenten-Rede zur Lage der Nation kaum weniger martialisch als jeder andere "Prinzipal", wie die Bush-Krieger in Washington leicht ironisch genannt werden. "Auch wenn einige unserer Freunde anderer Auffassung sind", sagte der Außenminister kühl, "werden die Vereinigten Staaten nicht davon ablassen, zu tun, was richtig ist und in unserem Interesse liegt."

Rumsfeld und Cheney, Rice und Powell bilden in diesen Tagen eine eiserne Phalanx, um die neueste Variante der Bush-Doktrin zu rechtfertigen und voranzutreiben. Ursprünglich lautete sie, Amerika mache fortan keinen Unterschied mehr zwischen Terroristen und Staaten, die Terroristen Unterstützung gewährten.

Jetzt behält sich das imperiale Amerika das Recht zu Präventivmaßnahmen gegen Regime vor, die atomare, biologische oder chemische Waffen herstellen und an Terrororganisationen weitergeben könnten. So jedenfalls lautet die Hilfskonstruktion, mit der Präsident Bush so überaus unterschiedliche Staaten wie den Irak, Iran und Nordkorea zur Troika des Bösen zusammenspannt.

|

|

|

|

|

|

Im Berliner Kanzleramt, im Außen- und im Verteidigungsministerium herrscht inzwischen die Ansicht vor, dass reine Machtpolitik und weniger der Kampf gegen Terrorismus hinter den vollmundigen Ankündigungen der Amerikaner stehe. Die Berliner sehen sich durch die Worte von Außenminister Powell bestätigt, der vorige Woche erklärte, die US-Regierung verfolge eine "Strategie des Regimewechsels" in Bagdad. Präsident Bush überprüfe "die ganze Palette an Optionen".

|

|

|

|

|

|

Bei einer Kabinettssitzung erging sich Fischer, bekannt als festester Alliierter Washingtons in der Ministerriege, in düsteren Beschwörungen. Man müsse aufpassen, dass der Anti-Terror-Kampf nicht zu einem globalen Militäreinsatz werde, warnte er. Es könne "der Tag kommen, wo die Europäer klar machen müssen: Das ist nicht mehr unsere Politik".

Ähnlich düpiert wie die Europäer sieht sich der russische Präsident Wladimir Putin, der den USA rund um den Afghanistan-Krieg weit entgegengekommen ist. "Wir sind gegen das Aufstellen schwarzer Listen", sagte er.

Das massive Echo aus anderen Ländern ermunterte in Amerika zwei ambitionierte Demokraten, den überaus populären Präsidenten zu kritisieren - mit aller Vorsicht.

Tom Daschle, der Mehrheitsführer im Senat, der 2004 gegen Bush antreten will, stellte die Weisheit in Frage, Iran, Irak und Nordkorea als Einheit zu betrachten. Al Gore, der gegen Bush denkbar knapp unterlag, machte auf andere Ursachen des Bösen in der Welt aufmerksam: Hunger, Armut, Unterdrückung.

|

|

|

|

|

|

Die Europäische Union kündigte förmlich ihren Widerstand an, womöglich gegen Iran Krieg zu führen. Der spanische Außenminister Josep Piqué schlug vor, die Beziehungen mit Teheran auszudehnen. Am weitesten ging der französische Außenminister Hubert Védrine: Die USA gäben sich "dem stark vereinfachenden Denken hin, das alle Probleme in der Welt auf den Kampf gegen den Terrorismus reduziert".

Tatsächlich wird Amerika periodisch von moralischen Aufwallungen heimgesucht, das Böse in der Welt zu bekämpfen, wenn nicht auszurotten. Das Kreuzzugsvokabular gehört zum festen rhetorischen Arsenal, ob im Kampf gegen den Kommunismus, den Terrorismus oder den Drogenhandel. Und die allerwenigsten Amerikaner erschrecken über den öffentlich vorgeführten Kampfeswillen.

Es ist auch keineswegs nur das konservative Amerika der kleinen Leute, auf das sich Bush berufen kann. Vorige Woche veröffentlichten 60 führende Intellektuelle des Landes einen offenen Brief "Wofür wir kämpfen - Ein Brief aus Amerika". Zu den Unterzeichnern gehören der Soziologe Francis Fukuyama ("Das Ende der Geschichte") und der Historiker Samuel Huntington ("Kampf der Kulturen") genauso wie die eher linken Gesellschaftswissenschaftler Michael Walzer oder Amitai Etzioni. Gemeinsam definieren sie den Feind: "radikale Islamisten".

Der letzte große populäre Vereinfacher vor Bush - mehr als 80 Prozent aller Bürger finden ihn momentan gut - war Ronald Reagan, der 1983 zum Entsetzen der Europäer das Sowjet-Imperium als "Reich des Bösen" anprangerte. Ganz gezielt spielte Bush mit seiner "Achse des Bösen" auf seinen Vorgänger an.

Von Reagan lernte Bush, wie wichtig für einen Präsidenten die Fähigkeit sein kann, große Ziele zu setzen und in religiös grundierte Worte zu fassen. Der hohe moralische Ton steht dabei oft ziemlich unverbunden neben dem harten Pragmatismus, der für die US-Politik genauso typisch ist. Der amtierende Präsident aber hat Gefallen gefunden an der Churchill-Prosa des Zweiten Weltkriegs, aus der sein Redenschreiber die Metapher von der Achse übernahm. Und der Präsident meint, was er sagt.

Im Schreibtisch des Präsidenten liegen die Namen der wichtigsten Terroristen

Bis zum 11. September war Bush ein anspruchsloser, freizeitorientierter Präsident mit einem Hang zu linkischen Auftritten, sobald eine TV-Kamera im Weg stand. Seither hat er an Sicherheit zugelegt, fühlt sich eins mit Mainstream-Amerika, dem er aus der Seele spricht. Dass Bush an Statur gewonnen hat, gibt auch Bundeskanzler Gerhard Schröder zu, der ihn zuletzt am 31. Januar in Washington traf. "Das Sagen", fand Schröder, "hat allein der Präsident. Der ist so frei in seinen Entscheidungen wie nie zuvor."

In seinem Schreibtisch im Oval Office bewahrt Bush drei Blatt Papier auf mit Fotos und kurzen Lebensläufen. Ausgewählte Besucher bekommen den kleinen Schatz zu sehen: die Steckbriefe der wichtigsten Terroristen aus Osama Bin Ladens Netzwerk. Die Toten sind säuberlich durchgestrichen.

"Ich habe ja früher schon gesagt, dass ich ein Baseballfan bin: Ich will den Spielstand kennen", meinte Bush gegenüber der "Washington Post" zur Erklärung.

Allerdings sind 16 der 22 prominentesten Terroristen noch immer nicht gefasst. Mullah Omar, den Taliban-Führer, zu finden wäre eine schwache Verbesserung des Spielstandes. Solange aber Osama Bin Ladens Bild auf Bushs Blättern nicht durchgestrichen werden kann, ist der Krieg in Afghanistan noch nicht gewonnen.

|

|

|

|

|

|

"Es ist unmöglich zu wissen, wer von diesen Leuten auf unserer und wer auf der anderen Seite steht", gab Victoria Clarke, die Sprecherin des Verteidigungsministeriums, verlegen zu. So, als könnten sie sich billig freikaufen, drückten die Amerikaner überlebenden Familienangehörigen 1000 Dollar in die Hand.

Die heroischen Tage in Afghanistan sind schon länger vorbei. Vor diesem Hintergrund ist die Achse-des-Bösen-Rede des Präsidenten entstanden: Neue Ziele mit neuem Schwung mussten her, kontrastreiche Schwarzweißgemälde nach dem tristen Grau der vorangegangenen Wochen.

Und Saddam Hussein ist seit jeher der Lieblingsgegner der Bush-Krieger. Verteidigungsminister Rumsfeld, und mehr noch sein Stellvertreter Paul Wolfowitz, plädierte gleich wenige Tage nach den Attentaten in New York und Washington für die neuerliche Invasion in den Irak.

Dass die Entscheidung für die Wiederaufnahme des Kriegs gegen Saddam beizeiten fiel, gilt in Washington als offenes Geheimnis. Außenminister Powell wiederholte vorige Woche noch einmal, "ein Regimewechsel wäre im wohlverstandenen Interesse der gesamten Region".

Deshalb will sich Vizepräsident Cheney - und nicht der in Falken-Zirkeln noch immer verdächtige Powell - im März auf Reisen durch den Nahen Osten begeben: Saudi-Arabien, Jordanien, Türkei, Ägypten. Jeder der besuchten Staatschefs hat Grund, die Kollateralschäden eines Kriegs gegen Saddam zu fürchten. Die Türkei will vor allem das Entstehen eines unabhängigen Kurdistans verhindern.

In einem Brandbrief an Saddam forderte der türkische Ministerpräsident Bülent Ecevit deshalb, der Irak möge wieder Uno-Waffeninspekteure ins Land lassen, ehe Schlimmeres geschehe. "Wir möchten, dass unsere Region eine Region des Friedens ist und kein Schlachtfeld", bat Ecevit vorigen Montag in Ankara.

Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten warnen gleichermaßen vor einem Machtvakuum im Irak und haben Angst vor der Radikalisierung des Islam im eigenen Land. Der Golfkrieg vor zwölf Jahren führte im ganzen Nahen Osten zum Hass auf Amerika und zum Aufkommen des Selbstmord-Terrorismus. Die Kreuzzugsrhetorik dieser Tage könnte die Grundlage für eine weitere Anschlagswelle abgeben.

Als Modell für den nächsten Golfkrieg dient den Pentagon-Planern Afghanistan: Einheimische Bodentruppen - Kurden im Norden, Schiiten im Süden - sollen Saddams Truppen angreifen. Unterstützung erhalten sie dabei von Luftschlägen der U. S. Navy und von Spezialtruppen, die als Lotsen mit Laptop, Lasermarker und Satellitentelefon auf dem Boden den Drohnen und B-52-Bombern die Zielkoordinaten durchgeben.

Anders als die Taliban aber besitzt Saddam eine kampfkräftige Armee. Anders als die Nordallianz verfügt der Irakische Nationalkongress, dessen Anführer Ahmed Dschalabi momentan bevorzugten Zugang zum Weißen Haus bekommt, anscheinend über keine Truppen, die Saddam gefährlich werden könnten. Am Ende hängt die Entscheidung für den Krieg von der Zahl amerikanischer Bodentruppen ab.

1991 schickte Amerika über 500 000 Soldaten. Diesmal wollen sie mit höchstens 200 000 GIs auskommen, die vornehmlich von Kuweit aus angreifen sollen.

Schon will das U. S. Central Command, das auch den Afghanistan-Krieg geleitet hat, ein Hauptquartier in Bahrein errichten, wo bereits schon das regionale Oberkommando der U. S. Navy residiert. Die amerikanische Luftwaffe operiert bereits vom Stützpunkt Prinz Sultan in Saudi-Arabien aus, die Kameraden von der Armee erhalten ihre Befehle aus einer Kommandozentrale in Kuweit.

Amerikanische, israelische und türkische Truppen hatten unter dem Namen "Anatolischer Adler" schon länger ein gemeinsames Luftwaffenmanöver in der Türkei geplant. Nun sollen die Allianzpartner drei solcher Übungen in den nächsten Monaten absolvieren.

Auch die Deutschen wären diesmal wohl mit an der Front: Ein 250 Soldaten starkes Bundeswehr-Kontingent mit Spürpanzern "Fuchs" steht bereits in Kuweit - vorläufig nur zu einer Schutzübung. Bis zu 1800 Soldaten sichern derzeit die strategischen Seeverbindungen am Horn von Afrika mit Fregatten und Aufklärungsflugzeugen - unter US-Kommando.

Besonders brisant werden die amerikanischen Aufmarschpläne durch eine Neuerung: Offenbar halten die USA die Staatsgrenzen im Nahen Osten nicht länger für tabu. Im Unterschied zu früher würde Washington, so die Befürchtung Berlins, auch eine territoriale Neugliederung der Region in Kauf nehmen, um nur Saddam endlich loszuwerden.

Denn das mögliche Ende des Diktators und die Aufteilung des irakischen Staatsgebiets weckt bei den Nachbarn Begehrlichkeit und Ängste gleichermaßen. "In allen Köpfen", so ein Berliner Spitzendiplomat, "wird schon der irakische Erbfolgekrieg durchgespielt."

|

|

|

|

|

|

"Was Iran und Nordkorea angeht", so hat Außenminister Powell beschwichtigt, "gibt es keinen Plan für einen Krieg." Dass Teheran, trotz einiger Anzeichen der Entspannung nach dem 11. September, jetzt Aufnahme in die "Achse des Bösen" fand, könnte sich als kontraproduktiv erweisen. Vor den anti-amerikanischen Revolutionsfeiern hatte es etliche Demonstrationen meist junger Leute gegen das Mullah-Regime gegeben. Ein Hoffnungszeichen, dass das Land sich 23 Jahre nach dem Sturz des Schahs langsam ändert, wobei Präsident Chatami die Symbolfigur des vorsichtigen Wandels ist.

Nach dem Powell-Modell wollten die USA den iranischen Präsidenten nach dem 11. September eigentlich behutsam fördern. Nach dem rein machtpolitisch orientierten Rumsfeld-Modell spielen solch feine Unterschiede jedoch keine Rolle mehr.

Dass Nordkorea zur "Achse des Bösen" gehören soll, ist aus Sicht der Bush-Krieger nur folgerichtig. Vor dem 11. September zählte das isolierte, bitterarme Land wegen seines Drangs zur Nuklearbewaffnung zu den "Schurkenstaaten", mit denen Verteidigungsminister Rumsfeld seinen Raketenabwehrschild rechtfertigte. Und auch hier hat sich das Rumsfeld-Modell nach einem Machtwort des Präsidenten gegen den Powell-Kurs durchgesetzt.

Der Außenminister wollte eigentlich dort weitermachen, wo Bill Clinton aufgehört hatte: 1994 hatte die US-Regierung mit Diktator Kim Jong Il den Deal vereinbart, die Schließung und Überwachung der größeren nordkoreanischen Nuklearanlagen zu übernehmen. Das vereinbarte Rahmenwerk gilt noch heute.

Den entscheidenden Teil des Clinton-Deals aber will Bush nicht fortsetzen: Nordkorea die Atomwaffen gleichsam abzukaufen. Ihre Existenz dient ja im Gegenteil als ein Alibi für den immens teuren Aufbau einer Raketenabwehr.

Dem südkoreanischen Präsidenten Kim Dae Jung in Seoul erleichtert jede Entspannung die "Sonnenscheinpolitik", die auf die Wiedervereinigung der beiden Koreas zielt, die seit dem Zweiten Weltkrieg in bitterer Feindschaft leben. In Seoul fand denn auch Bushs Kreuzzugsrede schroffe Ablehnung. Die Stimmung in dieser Weltregion will der amerikanische Präsident auf seiner sechstägigen Reise durch Asien testen.

Doch den größten Flurschaden hinterließ die militante Rede in Europa. Nicht mal ein halbes Jahr nachdem Westeuropas Politiker und Medien täglich verkündeten, nun seien wir alle Amerikaner, zeigt sich: Die viel gerühmte Wandlung des US-Präsidenten von einem belächelten Hilfssheriff zum Team Player, der nach den Terroranschlägen sein Vorgehen mit den Nato-Partnern, der Uno und den anderen Helfern seiner Allianz abspricht, ist pures Wunschdenken gewesen.

Die Europäer haben keine Ahnung, wohin die Reise gehen soll

Genauso illusionär war auch das Kalkül der Europäer, die eilfertig versprochene "uneingeschränkte Solidarität", so der Berliner Kanzler Schröder, vergrößere ihre Einwirkungsmöglichkeiten auf den Großen Bruder.

Doch während der sich nach dem siegreichen Waffengang in Afghanistan aufführt wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen, stehen die Verbündeten, die nach den Bombardierungen der Amerikaner aufräumen und die Friedenstruppen stellen dürfen, blamiert da: Die USA sind nicht einmal bereit, sich die Einwände der Europäer gegen den verschärften US-Kurs beim künftigen Krieg gegen den Terror auch nur anzuhören. "Es könnte Zeiten geben, in denen wir allein handeln müssen", fertigte Außenminister Powell die Zweifler ab.

Andere Politiker, Republikaner ebenso wie Demokraten, können sich dagegen ein rüdes "piss off" nur mit Mühe verkneifen. Die Einwände der Europäer seien bisher "wenig hilfreich" gewesen, beschied der Pentagon-Falke Richard Perle. Europa sei lediglich ein "profilloser Klecks", dessen ganze Philosophie "nur noch im Nein sagen" bestehe, schimpfte auch der langjährige Clinton-Berater Stephen Sestanovich.

Wie tief die Kluft zwischen den USA und Europa inzwischen geworden ist, enthüllten die beiden internationalen Konferenzen, die sich nach der Kriegserklärung des Präsidenten an die "Achse des Bösen" mit der Zukunft des Anti-Terror-Kriegs beschäftigten: die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums, die dieses Jahr in New York und nicht in Davos stattfand, und die Münchener Sicherheitskonferenz. Auf beiden Treffen brach sich der Frust der Europäer über selbstherrliches Auftreten Amerikas Bahn.

"Kein Land kann seine Sicherheit ohne ein zunehmendes Maß an internationaler Kooperation gewährleisten", mahnte Kanzler Schröder die Amerikaner in New York.

Der ehemalige schwedische Premier Carl Bildt jammerte, die Europäer fühlten sich, als seien sie an Bord einer mächtigen Lokomotive, über die der Zugführer die Kontrolle zu verlieren drohe: "Sie haben nicht einmal eine Ahnung davon, wohin die Reise gehen soll."

Wie Hohn klingt den Europäern inzwischen das Versprechen des damaligen texanischen Gouverneurs George W. Bush, mit dem der Wahlkämpfer auf das Misstrauen einzugehen versuchte, das er auf der anderen Seite des Atlantiks verspürte: "Wenn wir uns in Notfällen auf sie verlassen wollen, müssen wir die Alliierten auch dann respektieren, wenn wir ihre Hilfe nicht benötigen. Schließlich sind es Partner und keine Satellitenstaaten" - eine Formulierung, die Außenminister Fischer jetzt gegen den US-Präsidenten verwandte.

Bush Junior ist in allem das Gegenteil eines europäischen Politikers

Denn von Anfang an hatten die Europäer befürchtet, dass Bush der Jüngere genau jenes Amerika verkörpert, das ihnen auch in der Vergangenheit stets verdächtig vorkam - das Amerika nämlich, das den festen "Glauben an seine eigene Außergewöhnlichkeit" pflegt, so der Soziologe Fukuyama.

Bush Junior ist in allem das genaue Gegenteil eines europäischen Politikers. Er hält niedrige Steuern für ein Geburtsrecht, er achtet darauf, dass der Staat seinen Unternehmern möglichst wenig Hindernisse in den Weg stellt. Sein archaisches Verständnis von Gerechtigkeit, seine stets wiederholte Einteilung der Welt in Gut und Böse boten Europäern erste Hinweise darauf, dass er als Präsident wenig Scheu haben würde, zu militärischer Gewalt zu greifen. Was den texanischen Gouverneur auf der anderen Seite des Atlantiks besonders unheimlich erscheinen ließ: In seiner sechsjährigen Amtszeit zeichnete er 152 Hinrichtungen ab.

Der französische Premierminister Lionel Jospin, der die Bush-Rede mit den Worten verurteilt hatte, die Probleme der Welt könnten "nicht einfach auf den Kampf gegen den Terrorismus reduziert werden", versuchte, "europäische Lebensgewohnheiten" vom American Way of Life abzugrenzen: "Wir haben unsere eigene Art, aktiv zu werden, Freiheiten zu verteidigen, gegen Ungleichheit und Diskriminierung zu kämpfen. Jedes unserer Länder hat eigene Traditionen und Regeln, aber zusammen machen sie ein eigenes Universum aus."

Schon bald nach Amtsantritt des Texaners waren die beiden Weltgefüge aufeinandergeprallt. Auf nonchalante Art, so als sei es eine Selbstverständlichkeit, dass die Geschäftsinteressen Amerikas Vorrang vor den ihm eher abstrakten Aufgaben des Umweltschutzes erhalten müssten, ließ Bush verlauten, sein Land werde sich nicht an das Protokoll von Kyoto halten. Das Abkommen, 1997 in der alten japanischen Kaiserstadt auch von den USA unterzeichnet, verlangt vor allem von den Industrieländern eine Senkung solcher Abgasemissionen, die zur Erwärmung der Erdatmosphäre beitragen.

Nach heftigem Streit setzten die Europäer ein Abkommen ohne die USA durch. Erst in der vorigen Woche machte Bush deutlich, was er unter wirksamem Klimaschutz versteht: Am Donnerstag forderte er von der US-Industrie freiwillige Selbstverpflichtungen zur Senkung des Schadstoffausstoßes und bot den Unternehmen dafür Steuererleichterungen an.

Ähnliche Zusammenstöße unterschiedlicher Politikkulturen folgten Schlag auf Schlag: Europäische Forderungen, gegen Offshore-Steuerparadiese vorzugehen, betrachteten die USA mit Unverständnis - bis der Skandal um den zusammengebrochenen Energie- und Handelskonzern Enron einmal mehr zeigte, welch dubiose Rolle die Steueroasen auch für US-Firmen spielen, die ihre wahren Bilanzen verschleiern wollen.

|

|

|

|

|

|

Selbst wenn daraufhin Russlands Präsident Wladimir Putin eher milde protestierte, war die Entscheidung für die Europäer ein Beweis mehr, dass der neue US-Präsident die Wilhelm-Tell-Devise beherzigt, nach welcher "der Starke am mächtigsten allein" sei. Fast von selbst versteht sich, dass Bush keinen Versuch machen will, den Vertrag über einen vollständigen Atomwaffenteststopp dem Senat zur Entscheidung vorzulegen.

Während in Westeuropa der Beginn des Prozesses gegen den serbischen Kriegsherrn Slobodan Milosevic als ein Sieg internationaler Gerichtsbarkeit gefeiert wird, herrscht bei US-Politikern Sprachlosigkeit vor. Das mag zum einen daran liegen, dass die US-Regierung vier Monate nach dem Massaker von Srebrenica, das in Den Haag Milosevic zur Last gelegt wird, mit dem nun Angeklagten den Friedensvertrag von Dayton abgeschlossen hat. Zum anderen aber wehren sich die USA nach wie vor vehement gegen die Einrichtung eines Internationalen Strafgerichtshofs, der in diesem Sommer nach der voraussichtlichen Ratifizierung durch 60 Länder, darunter allen EU-Staaten, Wirklichkeit werden wird.

Wieder einmal anders als die Europäer, die ähnliche Sorgen nicht plagen, wollen US-Politiker um jeden Preis verhindern, dass sich später einmal ein US-Präsident wegen eines Kriegsverbrechens seiner Untergebenen vor Gericht verantworten muss. Patriotische Parlamentarier wollten den Mann im Weißen Haus sogar ermächtigen, möglicherweise angeklagte US-Soldaten mit militärischer Gewalt zu befreien.

Doch erst ein Jahr nach dem Amtsantritt des US-Präsidenten, in den Tagen nach der Rede zur Lage der Nation, die diesseits des Atlantiks wie eine Kriegserklärung an die Achse des Bösen aufgefasst wurde, fanden die Europäer eine gemeinsame Stimme.

Beim EU-Außenministertreffen vorletztes Wochenende im spanischen Cáceres stand die gesamte US-Außenpolitik im Zentrum der Kritik. Sie verenge sich allzu sehr auf sicherheits- und militärpolitische Elemente. "Mit Tarnkappenbombern über dem philippinischen Dschungel", so einer der Teilnehmer, ließen sich nicht die Wurzeln des Terrorismus und der Gewalt bekämpfen. Wirkliche Sicherheit erreiche man nicht mit Bomben, sondern durch großzügige Hilfen.

Selbst die mächtigste Supermacht kann nicht alles allein machen

Der britische Konservative Chris Patten wies die USA darauf hin, es falle ihm schwer "zu glauben, dass es sich hier um durchdachte Politik handelt". Der EU-Außenminister warnte die Amerikaner: "Egal, wie mächtig man ist, und selbst wenn man die mächtigste Supermacht der Welt ist, kann man doch nicht alles allein machen." In der "Financial Times" legte der ehemalige Gouverneur von Hongkong wenig später nach. Er habe "nicht einen einzigen Tropfen Anti-Amerikanismus in seinen Adern", schrieb Patten. Dennoch müsse er seinen Freunden vorhalten, dass ihr Hang zu einseitigem Handeln ein "zutiefst fehlgeleiteter" Instinkt sei.

Die protzig herausgekehrte Weisungskompetenz der Bush-Krieger im Weißen Haus gefährdet aber vor allem eine Institution, die jahrzehntelang als unerschütterliche Grundlage des westlichen Bündnisses galt - die Nato.

Schon verteilte Dan Coats, der amerikanische Botschafter in Berlin, bei jeder sich bietenden Gelegenheit Lektüre an deutsche Gesprächspartner: hoch brisante Äußerungen des einflussreichen Senators Richard Lugar über die Folgen der Anschläge des 11. September. Der Parteifreund von Bush hatte kurz und klar gedroht: Entweder die Nato sieht künftig den weltweiten Kampf gegen Terrorismus als ihre Hauptaufgabe an - oder sie wird aus Washingtoner Sicht schlicht "irrelevant".

|

|

|

|

|

|

Von einem globalen Krieg unter US-Flagge war da keine Rede. Doch die Bush-Regierung lässt derlei Bedenken nicht länger gelten. Ob die Allianz sicherheitspolitisch in Zukunft noch zähle, werde danach beurteilt, wie sie sich zum Terror-Thema stelle, verkündeten US-Diplomaten ihren Kollegen aus 18 Ländern am 30. Januar im vertraulichen Brüsseler Nato-Rat. Präsident Bush werde das zum wichtigsten Thema des Bündnis-Gipfels im November in Prag machen.

Auch der deutsche Nato-Botschafter Gebhardt von Moltke warnte die Regierung in Berlin: "Wir werden nicht umhin können, unsere Position hierzu festzulegen." Den drängelnden Amerikanern gehe es nicht nur um "militärische Fähigkeiten", sondern auch um eine "neue, übergeordnete politische Sichtweise" - sprich: eine neue Strategie.

Wie die aussehen könnte, verkündeten die amerikanischen Teilnehmer der internationalen Sicherheitskonferenz in München: Der demokratische Senator Joseph Lieberman rief einen "Weltkrieg" aus, diesmal gegen Terroristen. Der Bush-Rivale um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner, John McCain ("Ein Terrorist wohnt in Bagdad"), gab im Einklang mit der Bush-Regierung das nächste Kriegsziel vor - eben den Irak. Vize-Verteidigungsminister Wolfowitz verlangte eine "grundlegende Reform" des Nato-Militärapparats - für globale Einsätze.

Zaghaft wagte der deutsche Verteidigungsminister Scharping einzuwenden: Es sei "naiv" zu glauben, ohne eine "Grundlage internationalen Rechts" und ohne "eine Rolle der Vereinten Nationen" sei eine Mehrheit der europäischen Bürger bereit, Militäreinsätze dauerhaft zu unterstützen. Weitere Uno-Mandate seien "unnötig", bürstete daraufhin Wolfowitz den Deutschen ab: "Wir beanspruchen das Recht auf kollektive Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Uno-Charta - das reicht."

|

|

|

|

|

|

Dass die Europäer ihren technologischen Rückstand je aufholen, gilt unter Nato-Fachleuten als ausgeschlossen. Allein für das Haushaltsjahr 2003 hat Bush seinen Militärs einen Zuwachs von 48 Milliarden Dollar zugesagt. Berlins Verteidigungsminister Rudolf Scharping darf im ganzen Jahr 2003 für seine Bundeswehr kaum die Hälfte dieses Zuwachses ausgeben - 24,4 Milliarden Euro.

Und die weitere Finanzplanung sieht ebenfalls gewaltige Steigerungen vor - auf 451 Milliarden Dollar im Jahr 2007. Schon heute bringen allein die USA 40 Prozent aller Mittel auf, die auf der ganzen Welt für das Militär ausgegeben werden. Damit wird Amerikas militärische Überlegenheit auf unabsehbare Zeit festgeschrieben. "Full spectrum dominance" nennen die US-Strategen das Ziel - Vorherrschaft in jedem Bereich.

Im Hinblick auf solche Perspektiven lässt Außenminister Fischer seine übliche Zurückhaltung fahren. Vor einem Jahr noch hatte er behauptet, die damaligen amerikanischen Luftangriffe auf den Irak habe Deutschland "nicht zu kritisieren". Sieben Monate vor der Bundestagswahl wirkt er wie ausgewechselt. Jetzt sagt er: "Die internationale Koalition gegen den Terror ist für sich allein kein Freibrief für eine Invasion in irgendeinem Land - erst recht nicht im Alleingang." Zur Klarstellung an die Adressaten im Weißen Haus fügt Fischer an: "Dabei bin ich mit allen europäischen Außenministern einig."

In harschen Formulierungen attackierte der Deutsche zugleich Bushs Aufrüstungspläne. Die geplanten Rekordausgaben für das US-Militär seien "Ausdruck eines verkürzten militärischen Sicherheitsbegriffs, und der greift viel zu kurz". Dieses Geld "fehlt dann für eine viel dringendere Aufgabe bei der Friedenssicherung: sozialer Ausgleich und mehr Gerechtigkeit für ärmere Weltregionen", so Fischer.

Zwar halte er "nichts von Anti-Amerikanismus", erklärte der Außenminister weiter. Aber, so seine Mitteilung: "Bündnispartnerschaft unter freien Demokraten reduziert sich nicht auf Gefolgschaft, Bündnispartner sind nicht Satelliten." Ende der Durchsage. Schluss mit der uneingeschränkten Solidarität.

Unübersehbar ist inzwischen auch, dass der deutsche Bundeskanzler schon seit einiger Zeit daran arbeitet, die verbalen Notausgänge seines Versprechens "uneingeschränkter Solidarität" freizulegen. Die Formel habe keineswegs "jede denkbare Konstellation umfasst und sei schon gar nicht auf alle Waffengattungen anwendbar", lässt Schröder heute wissen.

Und keinesfalls decke sie den möglichen Einsatz von Atomwaffen. Schon allein deshalb habe er frühzeitig und wiederholt darauf hingewiesen, dass die Deutschen "zu Abenteuern nicht zur Verfügung" stünden.

RALF BESTE, ULRICH DEUPMANN, HANS HOYNG, SIEGESMUND VON ILSEMANN, JÜRGEN LEINEMANN, GERHARD SPÖRL, ALEXANDER SZANDAR

© DER SPIEGEL 8/2002